不動産の個人間売買での5つの注意点

基本的に不動産を取引する際には、

- 売主=個人

- 買主=個人

というパターンが一番多いです。

特に、自宅の場合です。

ただ、売主や買主が法人(会社)になったり、することもあります。

そもそも、不動産を個人間で売買することが可能なんですか?

不動産売買するために、個人ではダメで業者を通さなければいけない、という法律はありません。

不動産を個人間売買をすることは、可能です。

不動産売買を個人間でできるか、というのは、個人の間で、仲介業者を入れずに、売買するということですよね。

ただ、不動産を売買するには、コンビニでガムを買ったりするのとは違って、法律上の知識や条例などの制限があります。

通常は、不動産仲介業者がすべきところを、個人間でしなければならないポイントをクリアしなければならないんですね。

それが、5つの注意点です。

- 売却可能価格の妥当性

- 買主の物件対応は売主本人がする

- 不動産の契約書は誰が作成するのか

- 住宅ローンの問題が最大のネック

- 取引の保全について

結局、不動産個人間売買の注意点を見ると、メリットとしては、仲介手数料だけ、ということなんですね。

個人間売買で不動産を取引する際の注意点には、取引終了後に発生する大きなデメリットもあります。

ここでは、不動産の個人間売買にかかわる場合の注意点をわかりやすく紹介しています。

デメリットはクリアできそう。もしかしたら、自分にもできそうだ、と思えるのであれば挑戦してみてくださいね。

売却可能価格の妥当性

まずは、売り出す時の、売却可能価格の妥当性です。

売主が個人で、買主が個人で、売買価格を決めるときにあるシーンとしては、こんな感じですよね。

じゃぁこの家は2000万円でどうですか?

うーん、でもこれって、2000万円、どうなんだろう

こういった話って、個人間で売買したら出てきますよね。

だから、この不動産の売却価格が適正な価格なのか、ということは必要になってきます。

ここで市場価格から大きくずれていると、売却時はいいんですが、後になって、トラブルが出てきます。

後になって気がついて、「無効で破棄する」なんて話になったら、弁護士を通して、法的措置にまで発展しかねないです。

せっかく個人間売買が成功した、と思っていたのに、価格面で無効になったら、最初からやりなおしですからね。

不動産を個人間売買する際でも、最初は一括査定で数社から査定をとって、その平均価格にする、などの基準を持っていたほうがいいですね。

買主の物件対応は売主本人がする

買主が「売買物件を見たいです」となったら、仲介業者がいないので、売主本人が立ち会わなければならない、ということになりますよね。

そして、「この物件が気に入った」と買主が言ったとします。

そのとき買主が物件を欲しい時に、値段の調整や売買価格の交渉を誰がするか、が問題になりますよね。

この時、売主は基本的に、「高く売りたい」という条件で売りたいわけです。

買主は基本的に「安く買いたい」という条件で買いたいわけです。

- 売主:高く売りたい

- 買主:安く買いたい

売主と買主それぞれの「いい条件」というのが、違うわけで、ここで、交渉が必要になってくることもありますよね。

で、この売買価格の交渉を誰がするんですか?ってことになるんですね。

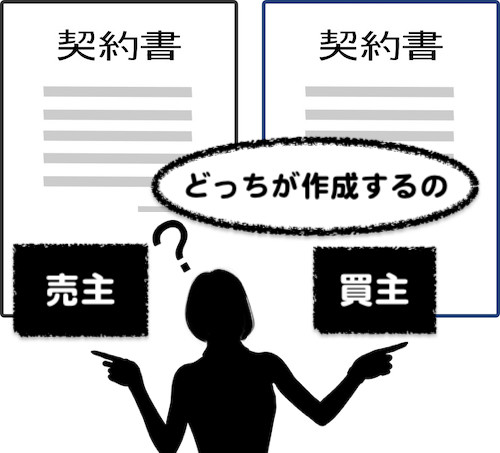

不動産の契約書は誰が作成するのか

買主が「売却物件を欲しい」となった時に、申し込みの手続きが必要になってきますね。

ここで、不動産売却価格の交渉が無事に終わったとします。

では、次に契約書関係をどうするか、ということになるんですね。

不動産売買契約書を誰が作るのか、ということです。

契約書の前に、仲介会社が入る場合は、重要事項説明書、というものを作ります。そこで、物件についての詳細を買主に説明する義務があるんですね。

この重要事項説明書を作るには、役所に行ったり、法務局に行ったり、土木事務所に行ったりして調べる必要もあるわけです。

不動産を客観的に調査することが必要になってきます。

この不動産調査をどうするか、というのも個人間の不動産売買では決めなければならないんですね。

重要事項説明書を誰が作って、契約書を誰が作るのか、という問題が出てくる、ということです。

そして、売買契約書に貼る印紙や、税金の計算もする必要があります。

個人間売買では住宅ローンの問題が最大のネック

一番大きな問題になりそうなのが、住宅ローン関係の処理です。

通常の不動産売買では、仲介業者がいるので、

重要事項説明書

↓

売買契約書

↓

住宅ローン本申し込みをする

という流れになります。

これが、個人間売買の場合、

重要事項説明書

↓

売買契約書

この部分がないので、借り入れをする銀行の方(買主が住宅ローンをする)が、NGを出します。

いつ買主が、所有権を移転できるのかが明確ではないですよね。

売り主の方に、住宅ローンがあって、抵当権が設定されていたら、抵当権抹消登記はどうやって、誰が段取りするのか、

そこが不確定だと、買主の住宅ローンを設定する銀行もOKは出せません。

ということは、買主は住宅ローンを組んで購入することができない、ということなんですね。

取引の保全について

取引の保全とは、お金のやり取りと物件の管理に関わってくることです。

例えば、手付金です。

手付金を契約の時に、買主に渡します。

この時の、手付金の保全をどうするか、ということですね。

そして、最後まで本当にお金を払ってくれるのか、ということです。

不動産売買って、スーパーの買い物と違って、大きなお金が動きますよね。

だから、こういった不動産取引には、支払われなかった場合どうするか、という保全が必要なんです。

個人間での不動産売買の時に、この保全をどうするか、というもの問題になってきます。

所有権移転の登記をどうするか

一番最後には、所有権の移転の登記があります。売主から買主に「所有権」を移転することです。

これも、登記も取引の保全の一環として関係があります。

所有権移転登記をしないと、公的に「私が所有者です」と言えないんですね。

売買代金は、買主→売主に動いている

でも、所有権は売主のまま

最悪の場合、ありうるとです。

これでは、不動産売買の取引になりませんよね。

登記自体は、司法書士がすればいいかもしれません。

登記は通常、着金確認といって、売買したお金が、買主から売主に届いたことを確認して、法務局に申請します。

その作業を誰がするのか、という点も問題になりますね。

こういった通常は、不動産仲介業者がすべきところを、個人間でしなければならないポイントをクリアした上で、理解して個人間売買をする、ということになります。

仲介業者がいることで、当たり前にできていることができないと、必ずトラブルに発展します。

そのことを考えた上で、不動産の売買を個人間でする必要がある、ということになりますね。

不動産の個人間売買(まとめ)

自宅などの家や土地の不動産を、業者を通さずに個人間売買することは、法律上も可能です。

でも、本来ならば仲介業者にお願いできることも、すべて売主・買主で処理しなければならないんですね。

不動産の個人間売買の注意点はすべて、不動産仲介業者がやってくれることです。

時間があるから、個人間売買でもいい、という方でも、不動産の売買には相当の知識が必要です。

法律上の制限もその土地や建物によって、それぞれ違います。

その点もクリアーにする必要があるんですね。

それを考えると、よほどの人でないと不動産の個人間売買は難しく、デメリットが多いです。

もちろん、不動産屋を通すと仲介手数料がかかってしまいますが、「時間」と「安全な取引」ができます。

不動産売買を個人間でする場合は、デメリットが大きすぎて、仲介業者を通すメリットの方が大きいんですね。

不動産の個人間売買をする際は、「売買」とは言っても、実質は贈与に近い「利益」を度返ししたような場合に、限ったほうがいいですね。

不動産を個人で売買するにしても、最初に設定する価格は、市場の査定価格を参考にするべきです。

後からお金に関するトラブルが出てきては、個人売買で、仲介手数料をかからなくした意味がなくなってしまいます。

今は、ネットで入力1分程度で、査定価格がわかります。

→